Он написал рапсодию о реках

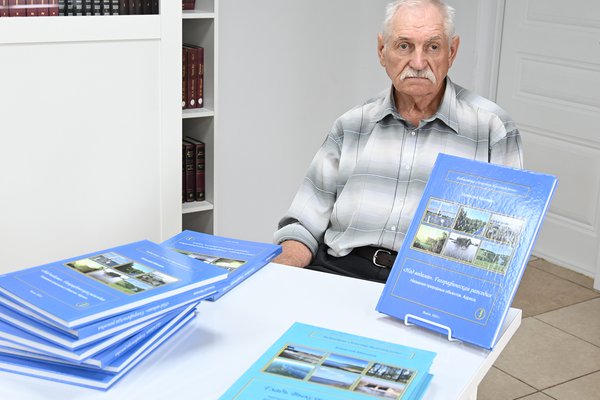

Выксунский краевед Алексей Минеев работал над этой книгой 20 лет. В апреле в Центральной городской библиотеке состоялась её презентация. Книга вышла в серии «Библиотека Лепестки Железной розы». Напечатана в Выксе в ООО «Полиграфист». Называется – «Над водами. Географическая рапсодия. Названия природных объектов. Адреса».

Выксунский краевед Алексей Минеев работал над этой книгой 20 лет. В апреле в Центральной городской библиотеке состоялась её презентация. Книга вышла в серии «Библиотека Лепестки Железной розы». Напечатана в Выксе в ООО «Полиграфист». Называется – «Над водами. Географическая рапсодия. Названия природных объектов. Адреса».

Отмечу, что Алексею Алексеевичу пришла мысль объединить в заголовке книги поэзию и прозу, музыку стихии и канцелярский подсчёт природных объектов. И ему это удалось. На презентации автор волновался. Ему хотелось в рассказе «объять необъятное», однако это практически никогда не удаётся. Но аудитория была думающая и внимала ему с интересом. Он же, в свою очередь, отсылал слушателей к книге, потому как в ней все подробности. Читать её я начала спустя несколько недель. В один из свободных вечеров, удобно устроившись в кресле, открыла. Думала, что сначала пробегусь мельком, а потом займусь чтением основательно. Мельком не удалось. Захватило увлечение автора темой и его поиски. Повествование выдержано в стиле детектива. Каждая глава ведёт к новым открытиям там, где их не ожидаешь вовсе. Итак, начнём. В начале было слово. И слово было – рекаАлексей Алексеевич – истинный краевед. Если его задела тема, то он будет копать, искать до тех пор, пока не дойдёт до истоков. Но и каждый здравомыслящий человек однажды задумывается, откуда взялось название города, в котором он живёт, села или реки, на берегу которой стоит его дом. У одних мысль приходит и уходит, у других, как у Алексея Минеева, становится предметом исследования на 20 лет! Будучи однажды в Саранске, он обратился к профессору университета Николаю Михайловичу Арсентьеву с вопросом, откуда пошло название реки Оки. Профессор посоветовал узнать у специалиста по мордовским языкам. И тот ответил, что, возможно, это татарское название. Ответ вызвал больше вопросов. «Оки» в мордовском языке нет. У татар иные названия. Тогда Алексей Алексеевич понял, что в гидронимах много противоречий. Стал изучать статистику названий рек. Процесс был долгим, прежде чем понял, что название отображает топографические особенности реки. Однако интерпретаторы объясняют, что значительная часть названий в переводе с языка аборигенов означают слова «течение», «вода». Река Ока в переводе с тюркского – «течение». Тогда непонятно, почему на тюркском, ведь древняя мордва осела здесь на несколько сот лет раньше… Не подходили и другие версии, ни рыбные, ни животные. А значит, разгадка лежит совсем в другой плоскости. Минеева это заинтересовало и побудило к поискам.Слоги-блоки: ра-, ма-, да-, во-, не-, о- и т. д.Автор выдвигает свою гипотезу, что реки получили названия в глубокой древности, и привязка названий исходит из того, как они записаны в топографических картах на русском языке и в русской транскрипции. Вот, например, Нева. Более половины длины русло её прямое, без извилин. Но если ветер дует с моря в восточном направлении, то жди беды! Нагонная волна периодически проявляет свою разрушительную силу. Её высота может достигать шести и более метров. И таких рек, в названиях которых есть слог не-, на территории России и в других странах – десятки.Слог во-. Река Волхов. На карте её русло – практически прямая линия. Почему так важно русло реки? В древние времена люди сообщались в основном по рекам. Отправляясь в путь, важно рассчитать количество припасов. Река прямая – и путь короток, если же плыть по реке с извилинами, то и путь длиннее, и припасов надо больше. Любимая наша Волга в основном течёт с небольшими изгибами, почти по прямой. Другие реки: Ворксла, приток Днепра – почти прямая в среднем и нижнем течении; реки Воронеж, Воньга, Воронья тоже с достаточно прямыми руслами. Автор – волшебник! Он тонко подмечает особенности рек в соответствии с тем, какие слоги в названиях рек преобладают. Слог ва-, как и во-, означает «прямая», река не меняет направление: Вага, Вад, Воркута, Вах, Вагай, Вожа…У рек, текущих почти по голой или малолесистой местности, какой главный слог? Мо-. Москва-река, Мокша, Могоча, Молога, Мома, Молодо, Мологда, Моторчуна, Омолон.Можно листать книгу долго и находить интересные сведения о реках, общих по своим характеристикам только потому, что у них есть похожие слоги. Не могу удержаться, чтобы не сказать о слоге лу- – «золото». На Нижегородчине река Лух – золотая жила. У Луги, что под Питером, – обилие золотых песчаных пляжей. Лунгха – приток реки Лены в Восточной Сибири. Там, в среднем течении, находятся обширные песчаные поля длиной в несколько километров! Я предложила вам, уважаемые читатели, только малую часть книги, посвящённую рекам. А есть главы, в которых Алексей Алексеевич столь же увлекательно рассказывает о горах и воронках, о снежных вершинах, о горе Арарат, Арабатской стрелке. Не преминул он поведать и о реках, имеющих красноватый оттенок. В Тульской и Липецкой областях это река Красивая Меча, или Красная Меча. С ней связано множество легенд. А в странах Индокитая (автор и туда добрался) есть река Меконг с дурным запахом. Как образуется язык? Есть в книге и такая глава. Не менее интересная и захватывающая. Но её вы прочитаете сами, не спеша, обдумав те высказывания и предположения, которые делает Алексей Минеев. Прекрасным дополнением к книге стала глава «Таблицы АлМин», в которой он высказывает свои мнения о схеме образования в глубокой древности гидронимов (названий рек) и иных «природных образований». И ещё одно замечательное качество книги. Она богата на фотографии тех мест, по которым протекают реки и где находятся озёра, географическими картами, фотографиями местных любителей путешествий, репродукциями с картин, графическими рисунками выксунского художника Павла Пителина.Книга замечательная во всех отношениях. Её можно читать в целях познания мира, а можно как детективную историю о языке, о легендах и преданиях, связанных с такой интересной наукой, как гидронимика.