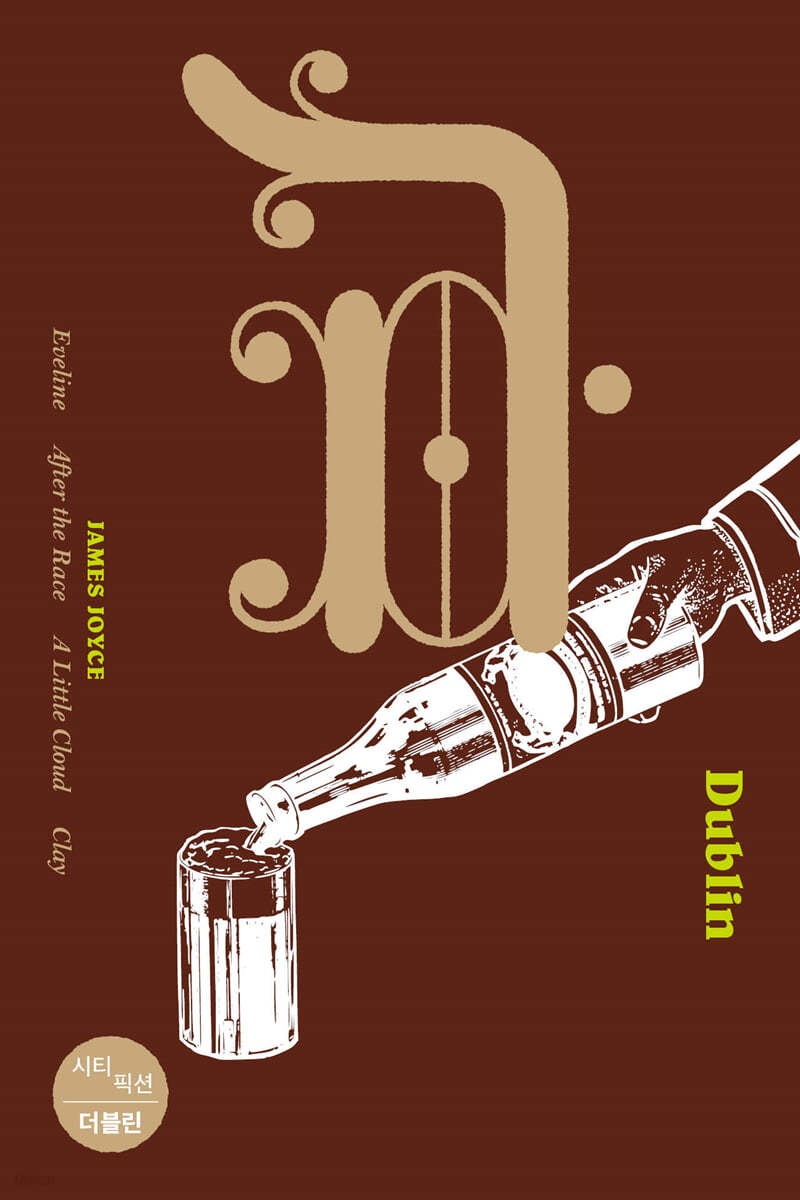

시티 픽션: 더블린

오래된 도시의 역사(驛舍)를 뒤로하고 비교적 인적이 드문 골목으로 들어서자 찾는 이 하나 없어도 하등 이상할 것 같지 않은 낡고 허름한 가게들이 다닥다닥 붙어 있다. 대체로 무슨 주점, 무슨 여인숙, 무슨 노래방으로 시작하고 끝나는 역 주변의 익숙한 이름들, 그림들. 그 사이, 있는 듯 없는 듯, 작디작은 서점 하나가 자리하고 있다. 약간은 들뜬 마음으로 낯선 도시 이곳저곳을 배회하던 여행자인 나는 주저 없이 문턱을 넘어 서점으로 들어선다. 영업시간보다 조금 일찍 도착한 낯선 여행자에게 서글서글한 눈매의 주인장은 박대 없이 안쪽을 내준다.

두서없이 책을 둘러보던 나는 내가 갖고 있는 책의 목록과 이곳의 그것을 비교해본다. 그러면서 자연히 주인장의 안목과 선택, 이 공간만의 뉘앙스를 읽는다. 그런 게 작은 서점을 방문하는 이유이자 재미일 것이다. ‘아, 그렇다면! 이곳에서 지금의 내게 꼭 맞는 책 두어 권을 발견해 함께 나갈 수 있을 것 같다.’ 여행자의 배낭을 무겁게 하고 싶지는 않으니. 곧 떠날 이곳에서의 몇 시간을, 또는 조만간 도착할 또 다른 낯선 곳에서의 얼마간을 함께할 정도의 책이면 충분하다.

창비가 펴낸 ‘시티 픽션’ 시리즈가 제격일 것 같다. 다자이 오사무의 도쿄, 허먼 멜빌, 프랜시스 스콧 피츠제럴드의 뉴욕, 제임스 조이스의 더블린, 버지니아 울프, 캐서린 맨스필드, 헨리 제임스의 런던, 기 드 모파상, 드니 디드로의 파리. 각 도시를 배경으로 익숙한 작가들의 단편을 묶었다. 이 가운데 제임스 조이스의 단편 4편을 엮은 <시티 픽션: 더블린>(2023, 창비)을 집어 든다. 제임스 조이스의 <더블린 사람들>(2019, 창비)에 실린 15편의 글 가운데 1904년부터 1907년 사이에 발표한 단편 ‘이블린’, ‘경주가 끝난 후’, ‘구름 한 점’, ‘진흙’을 뽑은 책이다. ‘아, <더블린 사람들>이 내 책장에 있지 않던가. 심지어 읽기도 했는데! 그런데, 다시 또?’ 아마도 <시티 픽션: 더블린> 뒤표지의 한 문장, “다정하고 더러운 더블린에 발을 딛는 순간 훨씬 기분이 좋아졌어……”에 꽂혔던 것일까. ‘더블린을 향한 이중적이고 모순적이며 양가적인 저 문장에 대체 무엇이 있었던가. 삶의 진의라는 게 있다면, 그런 건 어쩌면 저런 이중과 모순과 양가적 감정의 그 어디쯤 있을 것이다’라고 여기면서. 선뜻 그 책을 들고 오기로 한다.

다시 읽기일까. 처음으로 읽기일까. 무엇이든 상관없다. 언제, 어떻게 읽는가에 따라 매번 다르게 읽히는 것이 고전이고 고전만 할 수 있는 커다란 울림이니까. 짤막한 4편의 글에서 만나게 되는 더블린 사람들은 하나같이 자신이 발붙이고 있는 고향, 땅, 터전에서 막다른 길에 접어든 것처럼 보인다. 하나같이 살던 이곳에 머문다고 한들 별다른 희망이나 미래가 그려지지 않는 갑갑한 상황이다. 뱃사람인 애인과 함께 부에노스아이레스로 떠나기 직전의 복잡하고 불가해한 이블린의 마음을 그린 ‘이블린’. 자동차 경주 대회를 마치고 여흥을 즐기는 친구들 사이에서 지미가 느끼는 미세한 열패의 감각이 읽히는 ‘경주가 끝난 후’, 꼬마 챈들러라 불리는 토미가 파리 언론계를 장악하고 금의환향한 친구를 보며 일순간 자기 삶이 모두 시시하게 느껴지는 ‘구름 한 점’, 사람들로부터 좋은 평판을 받는 마리아 곁에 불운과 죽음의 기운이 뭉근히 전해지는 ‘진흙’까지. 이블린, 지미, 토미, 마리아가 보고, 듣고, 그리는 세계는 넓고 거대하고 화려하지만, 제 세계는 금방 시무룩해지거나 힘이 빠지거나 자신이 없다. 제임스 조이스 문학의 기원이자 조이스 문학이 불화했던 지점이 바로 이 더블린 사람들의 내밀한 삶과 내면이 아니던가. 이 4편만 해도 그것이 고스란히 묻어난다.

신나고 즐거운 일 없는 제임스 조이스 소설이라니. 여행자의 감흥에 찬물이라도 끼얹는 일이었을까. 괜히 이 책이었던가. 전혀. 오히려 여행자는 이상한 힘을 받는다. ‘아, 그래. 이블린의 낙심과 불안, 지미의 경계와 질투, 토미의 무지근한 분노, 마리아의 난감과 부끄러움 같은 감정이야말로 내가 느끼는 것이지 않은가.’ 소설을 통과해 돌아온 내 자리에서 나는 삶과 감정의 보편과 통속이 주는 야릇한 안도를 잘 알고 있다. 그것을 확인하고 나니 이대로 계속 배회할 수 있을 것만 같다. 조금 더 서성이다가, 예상하지 못한 순간, 또 어느 모퉁이, 길목, 골목에서 작은 서점을, 큰 책을, 낯선 얼굴을 만날 수 있을 것 같다.