Профессор филологии создал фотовыставку ко Дню науки в Академгородке

Фотографии природы Игоря Силантьева не похожи на красивые пейзажи, но благодаря синтезу искусства и науки воздействуют на все органы чувств

Необыкновенная легкость бытия

Неделю науки в Академгородке открыл известный сибирский ученый Игорь Силантьев — доктор филологических наук, профессор, член-корреспондент РАН, автор более 200 научных публикаций, член Союза российских писателей, создатель нескольких книг стихов и прозы… Открыл не как свадебный генерал, чье присутствие здесь — уже событие, а как автор фотовыставки «Эклоги» о загадочной местной природе. Загадочна она потому, что существует сама по себе, но содержит неявные знаки и символы, помогающие понять общую картину мироустройства.

Просторные залы Дома ученых хранят ауру роскошной пейзажной живописи, влекущую к просторам земных пространств. А тут… черно-белый зал настраивает на философию бытия, куда только и погружаться под влиянием зимней хмурости, тусклости и туманности. Второй зал представляет подборку этюдов в цвете с уклоном в лирику прояснившегося неба и расщедрившегося солнца, которая только обещает, но никогда не утешает. Ни там, ни там нет традиционных пейзажей, чью красоту идеалисты собираются использовать для спасения мира. Не за этим мы сюда пришли.

Ломкие былинки придавлены беспардонным сушняком, погребены под ним. Дерево устремлено не только вверх, но и вперед, несмотря на то, что тут же, параллельно ему, торчит обломок такой же непокорности. А рядом тонкие стволы осин находят поддержку друг в друге и, переплетясь ветвями, звучат фугой Баха. Сочетания линий и листьев, меток и веток, пятен и патины времени на корявых стволах неслучайны, размещены по мановению фотографа, но абсолютно без его вмешательства в геометрию хаоса. Поэтому нетронут, искрист, пупырчат, первозданно чист свежевыпавший снег, вобравший в себя все оттенки белого, куда опустились березовые листья, уже оттанцевавшие свой вальс-бостон. А один, самый жухлый, переметнулся в другую песню «и у самой двери рая не поймет, что умирает — как же можно после бала, после бала»…

Стоит изъять одну работу из общей экспозиции и рассматривать ее как одиночную фотографию, как сразу поймешь, что у тебя в архиве таких осели десятки, а то и сотни. Но фотоопыты Игоря Силантьева, разбивающие классическое понимание фотографии, показывают, что внешняя композиция зала равна внутренней композиции отдельного снимка. «Эклоги» смотрятся только в составе коллекции, в сочетании друг с другом — как неделимое и единое целое. Такое же правило диктовало систему восприятия выставки мобилографии «Это Селедкин!» в ЦК19.

Раньше поклонниками Игоря Силантьева были в основном поэты, ведь он принадлежит к их цеховому братству, к тому же его предыдущие выставки «Сквозняки» и «Непроходимое» экспонировались в их вотчине — библиотеках. И вот появилась возможность выставиться в солидной галерее, куда стекается знающая толк в фотографии публика. Автор в одночасье обрел популярность в кругу фотографов и в тот же вечер заснул знаменитым.

Где мобильная фотография — и где искусство? Фотосъемка окончательно скатилась к бытовому обслуживанию. Один только Геркулес, играючи управляющийся с тяжеловесной камерой, не перешел на айфон. Профессор филологии, устав бродить по горам с рюкзаком фотоаппаратуры, на склоне лет переключился на стрит, куда массивный телевик не вписывается априори. Спонтанная фиксация реальности, игра с пятнами и бликами, эксперименты с цветом, попрание шаблонов, особые — созданные для данного вида съемки — правила, заявляющие право на игру без правил, хлынули на зрителя как уличный дождь. Автор показал совершенно иной взгляд на природу фотографии, что вызвало сакраментальный вопрос в рядах «а что, так можно было?».

С тех пор фотографы прозвали Игоря Силантьева не иначе как Селедкин — так именуется персонаж его книги, появлявшийся то в одном кадре, то в другом. Селедкин мог бы спекулировать произведенным эффектом, получив от Дома ученых приглашение на проведение персональной выставки. Но мобилография для него — всего лишь упражнения в прекрасном. Игорь Силантьев бродил по полям и лесам с родным «Никоном» и продолжал считать себя убежденным никонистом.

«Эклоги» показывают взгляд ученого на современную действительность, ставший определяющим для фотографа. Его маститый коллега Владимир Алексеев, исследующий взаимодействие литературы и изобразительного искусства, на вернисаже обратил внимание аудитории на синтез разных сфер:

— Возникает новый продукт художественной деятельности — взаимодействие мыслей автора и самого зрителя. Вслед за художником зритель начинает продуцировать собственный взгляд на окружающий мир. Эпоха функциональной неграмотности может быть преодолена таким способом, направляющим на путь интеллектуального познания.

Термин «эклога» принадлежит филологической среде, обозначает стихотворный жанр, бытовавший в античной литературе. Автор поясняет, что в цепочку, подобную стихотворной, выстраиваются и фотографии. Рядом с ними размещены листы белого стиха — авторский перевод с языка поэзии фотографической на язык поэзии литературной. Ну или наоборот. Сам термин «эклоги» объединяет два начала — визуальное и текстовое. Ассоциации же возникают именно с экологией, область приложения которой — то самое «Непроходимое», рассматривающее буреломы вместо протоптанных троп.

С греческого языка «эклога» переводится как «отбор, выбор», а «экология» — «наука о доме». Автор не показывает обитателей этого дома, а человек отсутствует даже как стаффаж. Его место — в вещественном мире, которым он, по своему мнению, управляет и распоряжается. Человек и на природу по-хозяйски распространяет свое влияние, а она при всей обманчивой беззащитности, как убежден автор, «больше человека, она внечеловечна в буквальном смысле слова». Но эта параллельная реальность, находящаяся за пределами человейника, отсвечивает парадоксами бытия с их неподвластными земной воле законами.

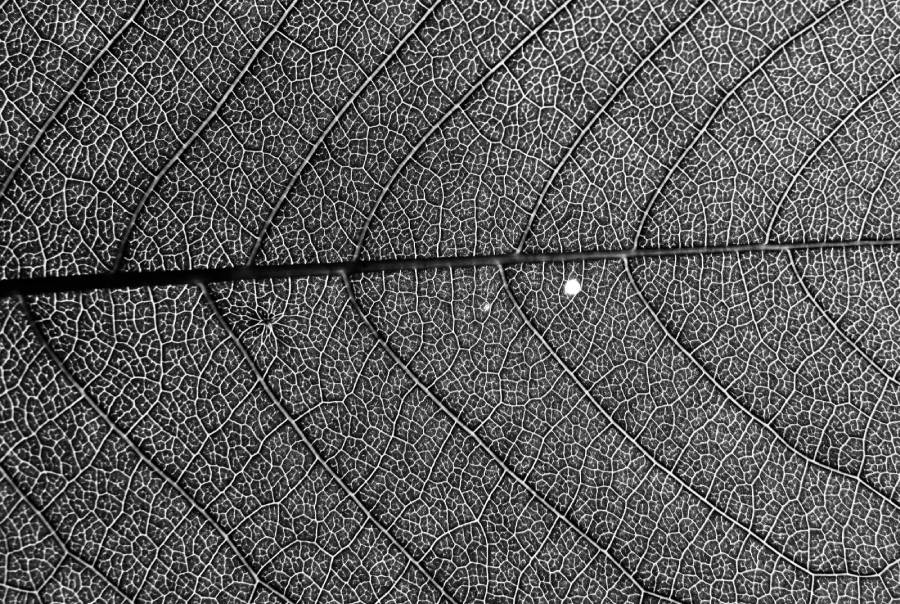

Если подлинную красоту можно найти только в природе, то и там, в безупречно гармоничной картине, появляется пунктум — точка слома, червоточина, изъян, доказывающие справедливость булгаковского утверждения о бессмысленности добра, если бы в мире не было зла. Линии судьбы, извивы мыслей, траектории микроскопических организмов, письмена космических посланцев покрывают аккуратно разлинованную поверхность листа, но глаз внезапно спотыкается о белое пятнышко. И вот в твоем сознании пошатнулась стройная картина мира, придуманная для самоутешения. Ты не можешь быть безмятежно счастлив, твоя душа рано или поздно споткнется об что-то, твой разум ударится о преграду непроходимого. Так и должно быть, иначе человек перестает развиваться. Теперь можно остановиться, оглядеться, вдохнуть полной грудью лесной озон. И снова двигаться куда-то. Даже если, как напоминает другой лист на стене — бумажный, разлинованный строками белого стиха — «Машет крыльями рыжий ветер. Лес пригибает дыханьем рваным. Прячется небо, падают тучи. Комьями снег изнемогает».

Ранее редакция сообщала о том, что микроминиатюрист из Новосибирска создал копию картины «Дама с горностаем».

Источник: Infopro54

Автор базового фото — Александр Симушкин, фото внутри текста — Игорь Силантьев, предоставлены Яной Колесинской.